Header

Hauptnavigation

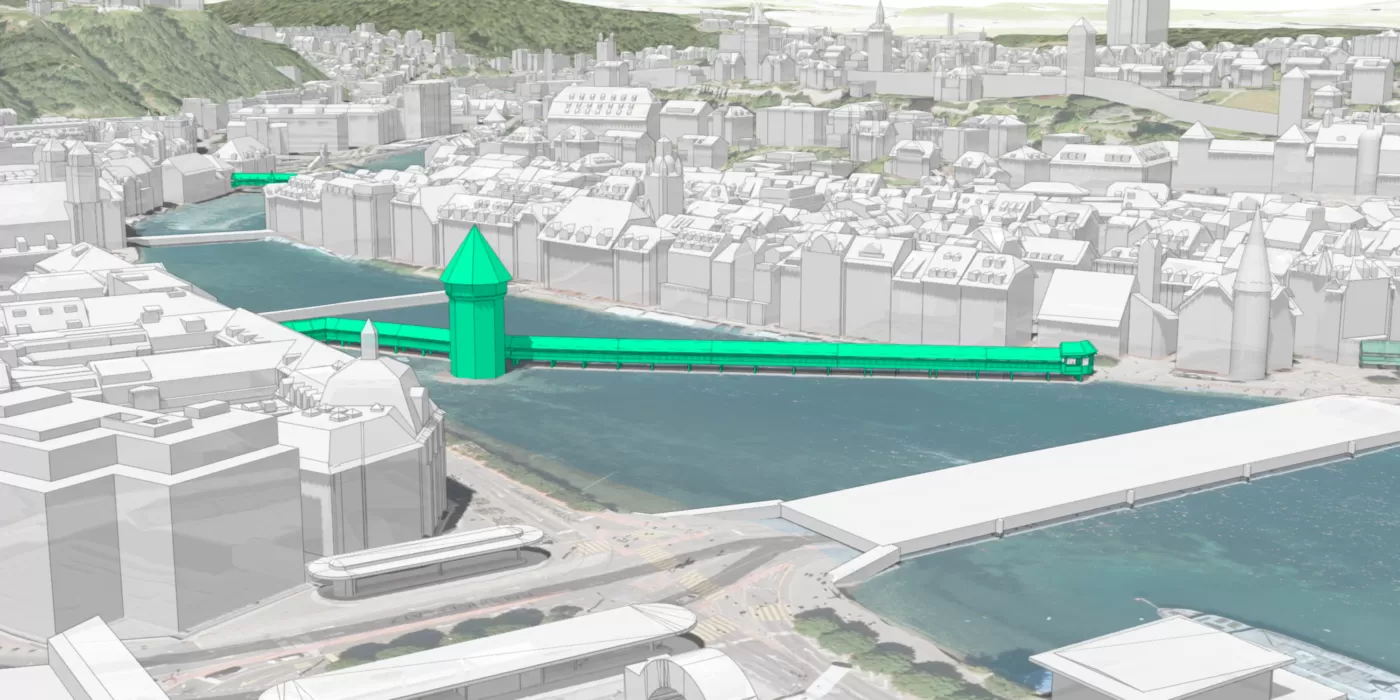

Kapellbrücke und Wasserturm

Was wäre Luzern ohne die beiden?

Die weltberühmte Kapellbrücke mit dem Wasserturm sind aus dem Stadtbild von Luzern nicht wegzudenken.

Die Kapellbrücke –

die Glamouröse

Sie ist das touristische Aushängeschild der Stadt Luzern. Geprägt hat die Kapellbrücke vor allem ein Ereignis – die Brandkatastrophe von 1993.

Unbestritten ist die Kapellbrücke mit dem Wasserturm das Wahrzeichen der Stadt Luzern. Sie ist beliebtes Fotosujet und für viele Einheimische Teil des täglichen Lebens. Etwa 13’800 Leute überqueren sie täglich, um zwischen der Neu- und der Altstadt hin und her zu pendeln. Auch im 14. Jahrhundert hatte die Kapellbrücke eine Doppelfunktion: Neben einer Fussgängerverbindung über die Reuss war sie ein Teil der Stadtbefestigung. Dies erklärt ihren ungewöhnlichen Verlauf quer über die Reuss und die höhere Brüstung auf der Seeseite. Gemeinsam mit den Stadtmauern und der Hofbrücke bildete sie eine beeindruckende Verteidigungslinie.

Kapelle ist Namensgeberin

Die Kapellbrücke hat ihren Namen von der St. Peterskapelle am rechten Reussufer. Sie verbindet nach ihrer Erbauung die Kapelle mit dem heute nicht mehr existenten Freienhof am linken Ufer des Flusses. Das Baudatum der Kapellbrücke ist nicht genau zu beziffern. 1347 gab es einen indirekten Hinweis auf sie, aber erst 1367 wurde sie erstmals erwähnt. Dendrochronologische (Bestimmung des Baumalters) Untersuchungen an Jochbalken und Sattelhölzern zeigten, dass sie frühestens 1356 gebaut wurde. Der Wasserturm stand zu dieser Zeit bereits.

Kapellbrücke in Jahreszahlen

1367

Erste Erwähnung

Zirka 1614 bis 1624

Der Bilderzyklus entsteht

1833

Erste Kürzung am linken Reussufer

1835/36

Zweite Kürzung wegen Aufschüttungen

1838

Nach der dritten Kürzung entsteht der heutige Brückenkopf

Protest gegen Abriss wirkt

Ursprünglich war die Kapellbrücke 279 Meter lang. Im Verlauf der Zeit verlor sie allerdings zusehends an Länge; zuerst, weil das linke Reussufer aufgeschüttet wurde. Ab 1833 standen mehrmals Kürzungen an. Die heutige Situation mit dem abgewinkelten Brückenkopf ist ab 1838 anzutreffen. Mit dem Bau des Rathausquais am rechten Ufer büsste die Kapellbrücke 1898 weitere 15 Meter ein. Das nach dem Bau des Rathausstegs aufkommende Gerücht über den Abriss der Kapellbrücke sorgte für Entrüstung, vor allem in England. Zu dieser Zeit reisten viele englische Touristen nach Luzern, um die Kapellbrücke zu sehen und auf ihr zu flanieren. Ein Abriss dieser Sehenswürdigkeit hätte die Engländer sehr getroffen. Touristen und Einheimische protestierten gegen die mutmasslichen Abriss-Pläne – und dies zeigte Wirkung. Die Kapellbrücke blieb und hat heute eine Länge von 205 Metern.

Flammen und Fluten zerstören Bilder

Tragisch ist die Geschichte des Bilderzyklus› der Kapellbrücke. Ab dem Jahr 1614 entstanden die ursprünglichen 158 Dreieckbilder, die in den Giebeln der Brücke aufgehängt sind. Sie zeigen Szenen aus der Schweizer Geschichte sowie die Legenden der Luzerner Stadtpatrone St. Leodegar und St. Mauritius. Als ein Hochwasser 1741 Teile der Kapellbrücke einstürzen liess, gingen einige Bilder in den Fluten verloren. Den grössten Verlust verursachte indessen der Brückenbrand von 1993: Von den 111 Originalbildern auf der Brücke verbrannten deren 86 teilweise oder bis zur Unkenntlichkeit.

1862

Bau des Kiosks auf der Brücke

1898

Kürzung am rechten Reussufer

1913

Kapellbrücke wird unter Eidgenössischen Denkmalschutz gestellt

1968/69

Brücke wird komplett abgetragen und wieder aufgebaut

1993

Grossbrand zerstört rund zwei Drittel der Brücke

Schweben Sie über der Reuss

Die Kapellbrücke im 360°-Panorama

Treten Sie ein – hier ist es möglich

Der Wasserturm im 360°- Panorama